雷军这回可能真的睡不着觉了。

一波未平一波又起,小米汽车败诉的消息刚出,潜水表争议和小字营销风波又接踵而至,这位商界传奇人物似乎正遭遇前所未有的信任危机。

一纸判决 小米汽车遭遇重大挫败

“一手交钱,一手交货” 的买卖逻辑,在小米汽车这里差点被颠覆。

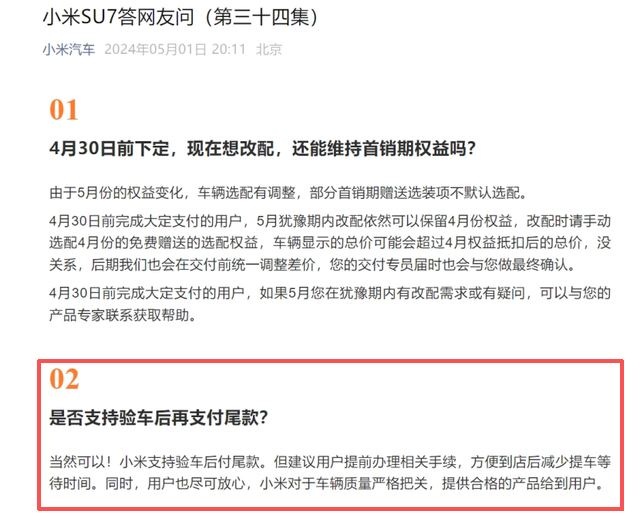

近日海口市美兰区人民法院的一纸判决,给小米汽车的“超前收费” 模式敲响了警钟 ——

全国首例小米汽车未交车催收尾款案宣判,小米需向涉事消费者返还双倍购车定金,合计10000元。

图源:微博@红星新闻

这起案件的来龙去脉颇具戏剧性。

2024年7月,消费者张女士花5000元定金订购了小米SU7 Max车型,当时小米官方明确承诺 “支持验车后付尾款”,张女士后续因资金问题申请订单顺延360天,客服也爽快同意。

图源:小米汽车公众号

可到了12月,小米突然“变卦”,在未通知排产的情况下,要求她7日内付清31.39万元尾款,否则取消订单且定金不退。

这波操作让张女士懵了:车还没见着,凭啥先交全款?

小米的底气来自购车协议里的格式条款:

“用户锁定订单后,小米有权根据生产安排通知付尾款,7日内未支付则定金不退”。

但法院显然不认可这种“特殊条款”—— 审理查明,小米海口公司依据格式条款,要求消费者在未验车、未交付的情况下,在收到通知付款后7日内支付尾款,逾期则取消订单且不退还定金,该行为实质上加重消费者的付款义务。

同时变相限制了其对车辆质量进行核验的主要权利,存在关于格式条款无效的情形。

且根据双方达成的意见,李女士在支付定金后的360日内均可通知小米汽车安排下线生产,在李女士未通知排产的情况下,小米汽车不应主动为李女士排产和要求一次性付清购车尾款,已经违反了双方的达成的补充约定,已构成违约。

更值得关注的是,张女士的遭遇并非个例。

不少车主反映,要么因未及时付尾款被顺延订单重新排队,要么直接被取消订单且定金打水漂。

如今随着首例胜诉判决落地,已有消费者组建维权群计划集体诉讼,小米汽车的维权风暴已然形成。

祸不单行 小米潜水表再曝争议

小米这边还在为汽车败诉案焦头烂额,那边潜水表又曝出“魔幻争议”。

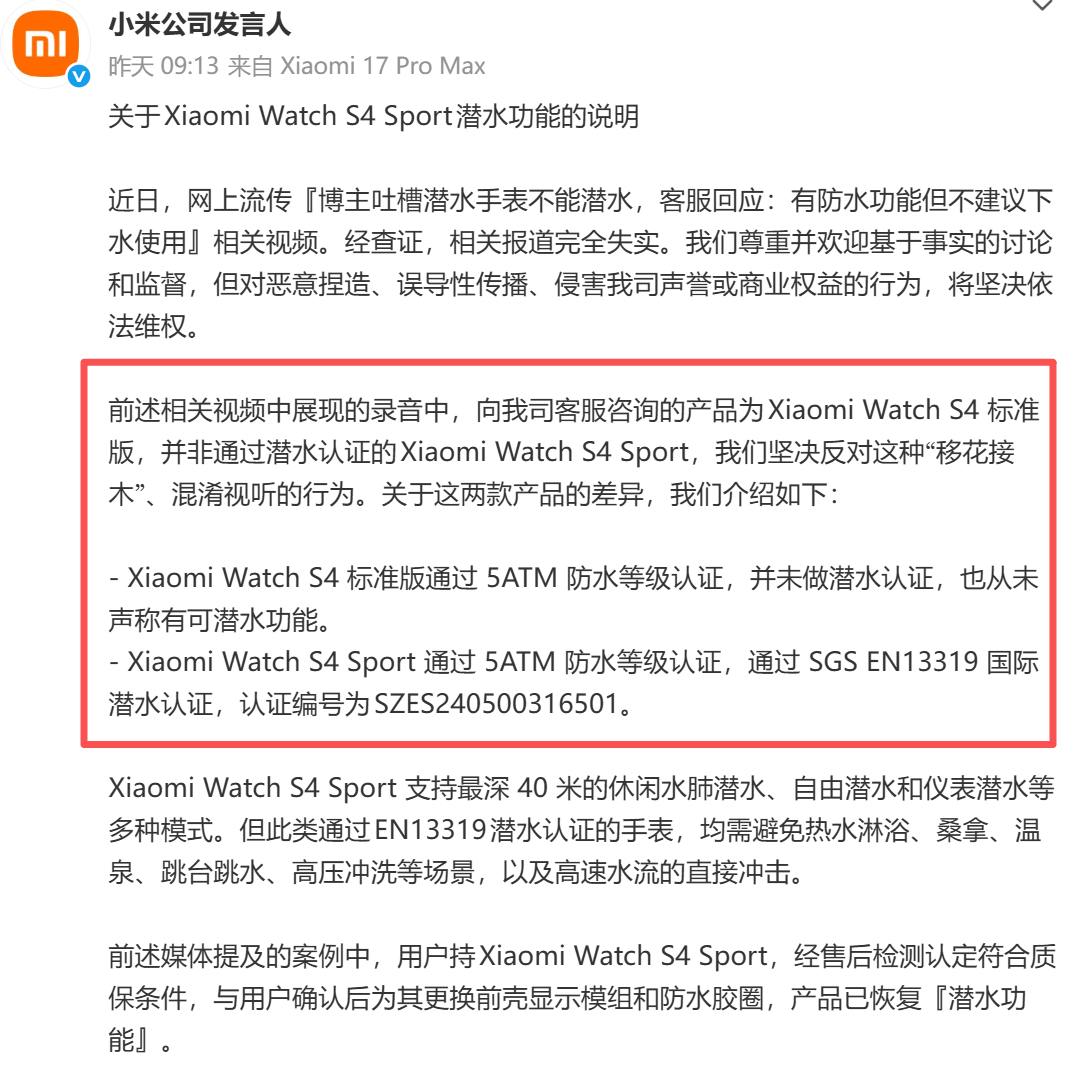

有博主带着小米潜水表出海,前三天使用正常,第四天突然进水,联系客服维权时,竟被明确告知“这款潜水表不建议潜水”。

这波操作直接让网友炸了:“合着潜水表是用来摆看的?”

据了解,该博主当初正是冲着小米官网“支持 40 米休闲潜水”“通过SGS EN13319国际潜水认证” 的宣传才下单的。

图源:小米官网

可售后不仅一开始以“人为损坏”拒绝保修,后来同意维修时还要求“不能写潜水进水”,最后干脆直言不建议潜水,前后态度反转比川剧变脸还快。

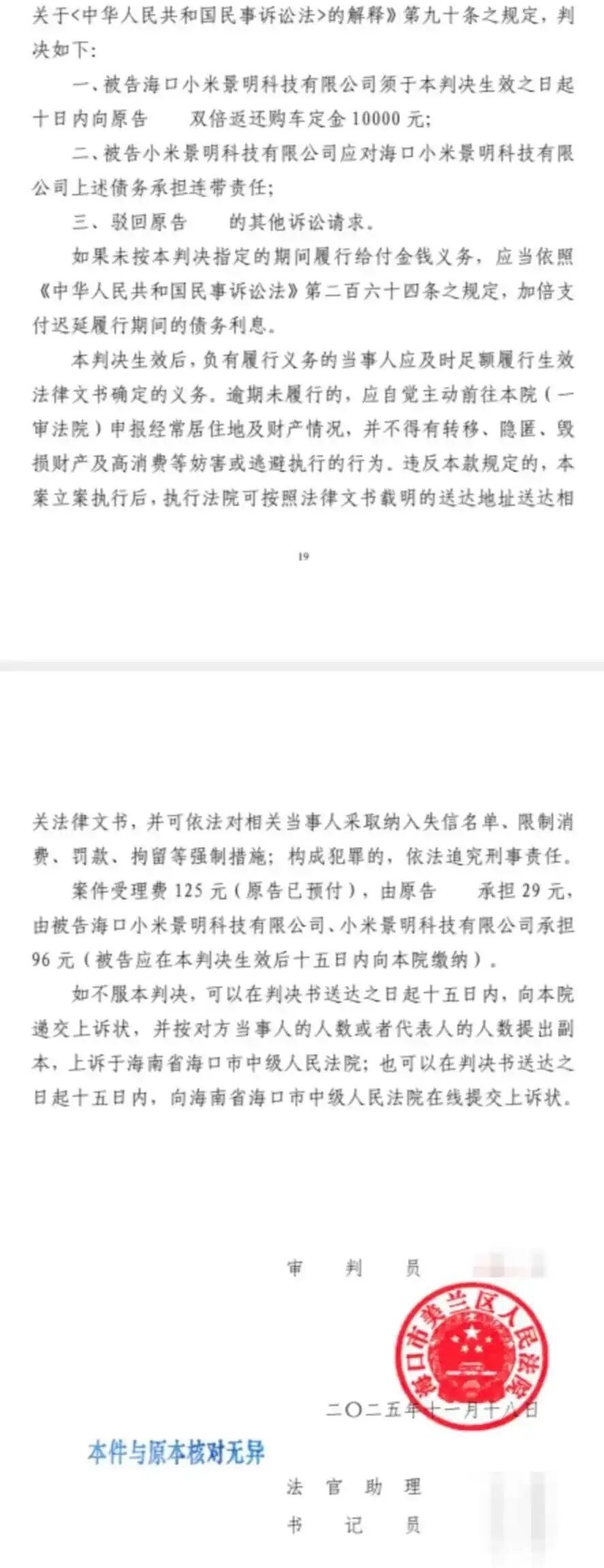

面对舆论发酵,小米紧急发布声明“甩锅”:

称客服回应是针对“Xiaomi Watch S4 标准版”,该版本仅支持 5ATM 生活防水,并不具备潜水功能,是网友“移花接木”混淆了型号,而真正的Sport版确实通过了潜水认证。

图源:微博

但这个解释没能平息争议,南京律师胡有路直接下场,以“虚假宣传”为由将小米告上法庭,核心质疑直指“5ATM防水等级与40米潜水宣传的矛盾”。

图源:抖音

要知道行业惯例中,游泳需10ATM以上防水,专业潜水更是要20ATM以上,5ATM的标注实在让人难以相信能支持40米潜水。

目前律师已提交诉状,即便认可小米“型号混淆” 的说法,仍坚持要通过司法鉴定明确:Sport 版潜水表的实际防水能力到底能不能匹配宣传。

小米虽承认客服“表达不够严谨”并致歉,但这场“潜水表能不能潜水”的官司,显然还要继续发酵。

小字营销凉了? 雷军终于妥协

汽车败诉、手表维权还没平息,小米的营销宣传又迎来“急转弯”。

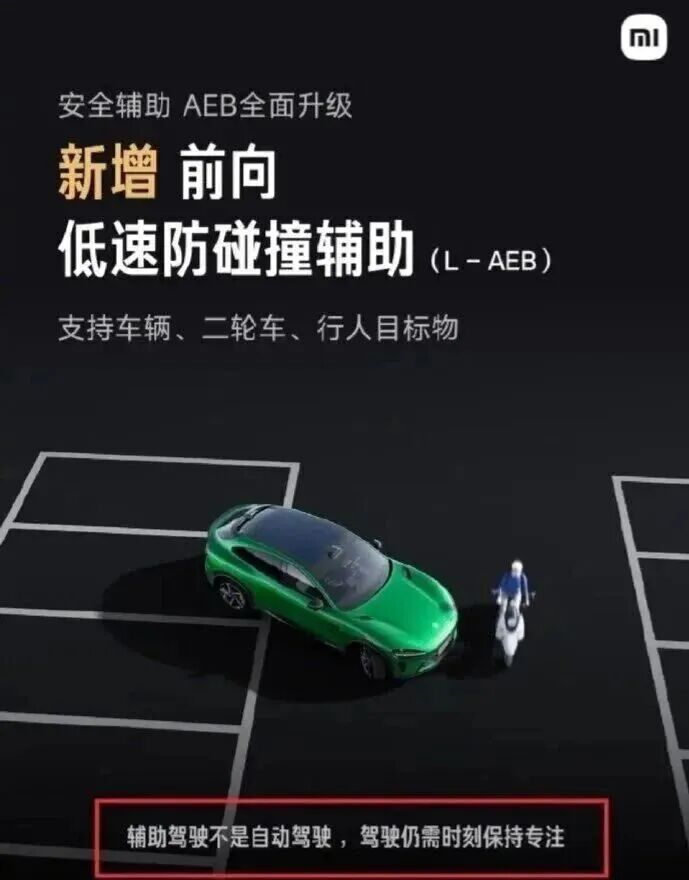

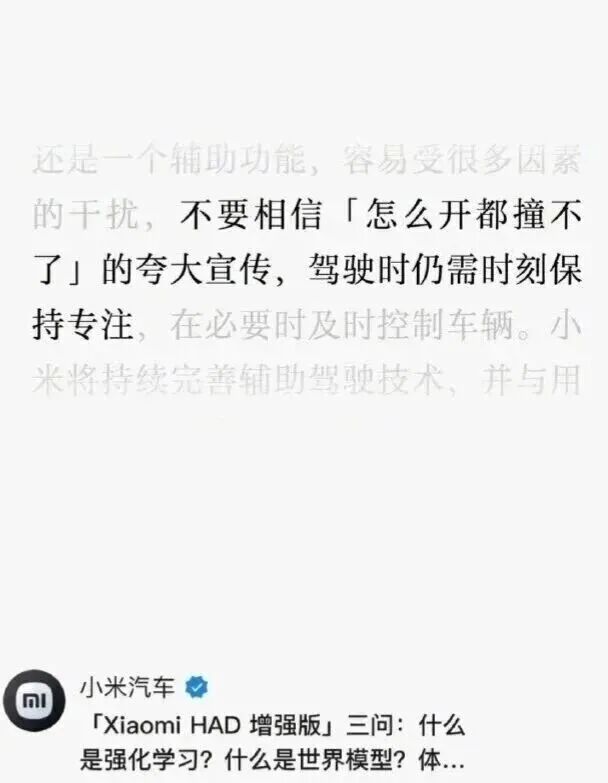

最近有网友发现,小米汽车在宣传「Xiaomi HAD 增强版」辅助驾驶系统时,画风突变。

以往藏在海报角落的“免责小字” 消失了,取而代之的是底部特别凸显的一行大字:“辅助驾驶不是自动驾驶,驾驶仍需时刻保持专注”。

图源:小米官网

这波调整堪称“求生欲拉满”,毕竟此前小米的“小字营销”已经让它深陷舆论泥潭。

SU7 Ultra宣传“1.98 秒破百”,小字备注“不计起步时间,基于特定测试环境”;

YU7标榜“2200MPa小米超强钢”,角落里藏着“指项目研发名称,性能需结合车身结构判断”;

就连手机宣传“逆光之王”,都要补个“产品设计目标”的小字注解。

图源:微博

这种“大字吸睛、小字免责”的营销标配套路,让消费者频频吐槽“找小字得用放大镜”。

如今小米终于“收敛”,不仅大字提示风险,还在回应网友时明确表态,这种克制与此前的激进风格形成鲜明对比。

其实小米的妥协早有预兆。

随着中汽协数据显示2025年消费者对智能驾驶的信任度下降 18%,63%受访者担心“宣传与实际不符”。

再加上问界等竞品通过“场景 + 参数 + 限制”的透明化宣传收获好评,小米终于意识到:流量套路终究抵不过合规底线。

说到底,小米这波连环爆雷,本质上是“互联网流量思维” 与 “制造业诚信底线” 的碰撞。

雷军或许习惯了用“饥饿营销”“参数噱头” 做手机,但造车不是做数码产品。

手机买错了顶多吐槽系统,汽车涉及安全与大额消费,一次“套路” 可能就会透支多年积累的品牌信任。

如今小米虽然在宣传上妥协了,但真正的考验才刚刚开始。

一连串的负面新闻,无疑给正全力推进汽车业务的小米泼了一盆冷水。

但从另一个角度看,这些争议也成为了小米调整策略、改善服务的契机。

比如修改不平等的购车协议,明确交付与付款的合理流程,用透明化替代“小字免责”,用真诚沟通替代 “公关甩锅”。

在科技创新与消费者权益之间找到平衡点,将是小米未来发展的关键,或许正是走向成熟的必经之路。

小米汽车的败诉,实际上也为整个行业敲响了警钟。

在新能源汽车竞争日益激烈的今天,消费者权益保护不容忽视。

企业如果一味追求销售便利而忽视消费者体验,最终只会搬起石头砸自己的脚。

毕竟在车轮滚滚的赛道上,套路跑得再快,也迟早会栽在“信任” 这个终点线前。